東京国立博物館で開催された特別展「はにわ」へ行ってきました!

初めて埴輪が国宝指定されてから50周年であることを記念した展示です。

最初の国宝埴輪として名高い「挂甲の武人」はもちろんのこと、様々な埴輪が並ぶ様は圧巻の一言に尽きます。

本記事では、そんな展示の様子を写真と共に振り返りつつ、いくつかの興味深い埴輪について紹介していきます。

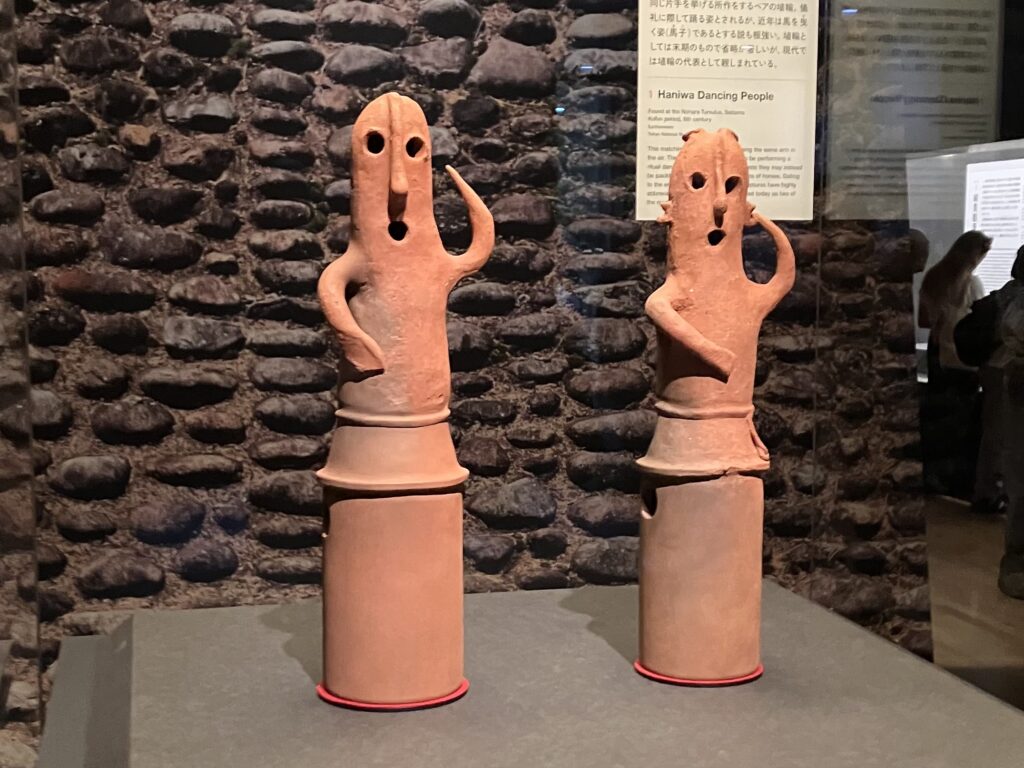

訪れた人々をお出向かえ「踊る人々」

ほ、本物ですよ~

サインくださいっ

2022年から始まった修繕プロジェクトによって、待望のお披露目となった「踊る人々」。

以前とは見た目が変わっていることに驚いた方も多いのではないでしょうか。

全体の赤みが強くなっており、これらはクリーニングによって本来の色味を取り戻した状態です。

「踊る人々」が出土した埼玉県含む関東圏の埴輪は赤みが強く、地域特有の色とされています。

また、最新の研究から、2つの埴輪の円筒部分の高さが揃えられているんですよ。

私たちが展示されている彼らに出会うまでの、人々の思いに心を馳せるのもまたおすすめです。

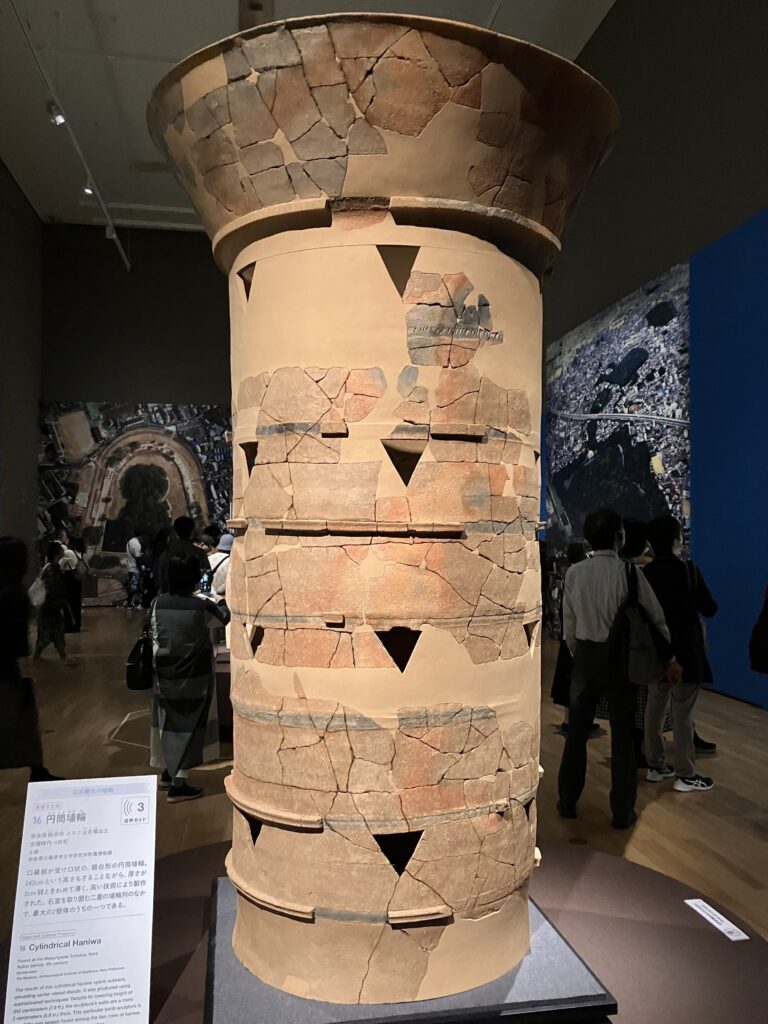

日本最大級を体感しよう「円筒埴輪」

奈良県桜井市『メスリ山古墳』から出土した「円筒埴輪」は、2mを超える国内最大の埴輪です。

厚みがおよそ2㎝程しかなく、作った職人らの技術力を伺うことができます。

また、円筒埴輪の起こりとなる、弥生時代に使用されていた「特殊壺形土器」「特殊器台形土器」(祭祀で使う文様などの装飾が施された壺とそれを乗せる台)の名残があることにも注目すべきでしょう。

上部が広がっているのは台の器を支えるための形、三角の穴は文様の名残と考えられています。

このことから、古墳時代前期に作られたものだと分かります。

現在、同等の大きさを持つ埴輪の出土は確認されておらず、古墳時代初期と言え後世と比較しても劣らない技術力に感服してしまいますよね。

実際に目にしてほしい埴輪ナンバー1

豪華な装飾は王の権威の現れ「船形埴輪」

豪華な装飾が目を引くのは、三重県松阪市『宝塚1号墳』で出土した「船形埴輪」(写真・展示は模造)です。

船首・船尾にはひれ状の飾り、船内には左から太刀・大小2本の威杖・蓋と、威厳を表すための道具が並んでいます。

埋葬者が船によって得た功績を表したかった、または埋葬者の魂を死後の世界へ運ぶための葬送船であったという説があります。

このような船形埴輪の出土は他に類例がなく、当時の船の様子や葬送儀礼の習慣を知るための貴重な資料として期待されています。

わー!立派な船ですねぇ

埴輪って言うよりプラモデルを眺めるような感覚です

史上初!同郷5体が勢ぞろい「挂甲の武人」

群馬県南部で各々出土した「挂甲の武人」は、同県太田市の埴輪窯にて焼かれたとされています。

全身が作られている人物埴輪は、身分の高い人物を模したものであり、「挂甲の武人」も埋葬者自身ではないかと考えられていました。

ですが、このように似通ったものが5体も発見されたことから、葬送儀礼の参列者であるとも考えられています。

一体どのような人物がモデルだったのか、想像しながら観察してみるのもまた乙ですよ!

初めての国宝埴輪が彼、「挂甲の武人」さんだよ!!

挂甲とは、小札と呼ばれる鉄板片を糸で連結して作った鎧のことなんだ

頭から足元まで武装している様子が丁寧に表現されていますね

当時の武人さんの様子が目に浮かぶようです!

こちらの「挂甲の武人」さんは、現在も出土地である群馬県在住!

重要文化財に指定されていてやはり貴重な埴輪なんだよ

わっ、ポーズが一緒!

靭も背負っているし、国宝の彼と一番そっくりですねぇ

末っ子の「挂甲の武人」さん!

古墳時代後期に見られる表現の簡略化が取り入れられているから、よく見てみてほしいな

あっ、袴の柄がなくなってます!

え?他にも…あ!蝶結びじゃなくなってますね!?

アメリカから里帰り中の「挂甲の武人」さん!

63年間シアトルアジア美術館で埴輪の魅力を伝え続けていたよ

ここまで大変だったでしょうに、お疲れ様です…!

当人も関わった方々も感慨深いでしょうね

チャームポイントは庇が深めなところの「挂甲の武人」さん!

他の兄弟さん達より落ち着いた手元で静かな印象だねぇ

本当ですね!先のお二方は柄に手をかけてますし…

もう一周しましょうよ、へびさんっ

見所が多過ぎます!!

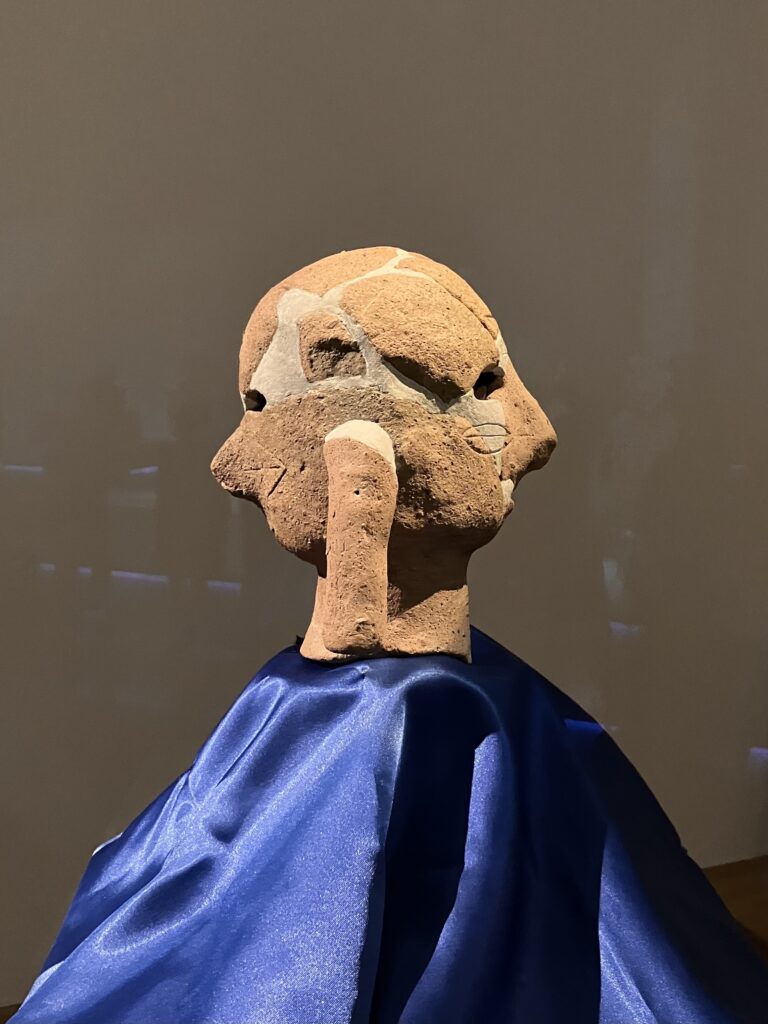

謎が謎を呼ぶ2つの顔「両面人物埴輪」

埴輪は、現実に存在しないものは作成しないものと考えられています。

そんな埴輪界に物議を醸したのは、和歌山県和歌山市『大日山35号墳』から発見された「両面人物埴輪」です。

頭部の両面に顔がある様は、会場内のどんな埴輪よりも異質さを放ちますが、顔をよく見てみると更に不思議な表現に気付きます。

両面ともに、鼻を通過するように矢のような線が描かれており、一方については上唇の中央が裂けたように作られているのです。

顔に対し両側面にあるものは、他の人物埴輪でもよく見受けられる下げ美豆良だと思われ、こちらは身分の高い人物の髪型であると考えられています。

身体は見つかっていないんですね……

一体どんな人物を象っていたんでしょうか

重要施設の存在を伝える「囲形埴輪」

こ、こちらも埴輪なんですか?!

私の背中みたいにトゲトゲしてますね…

大阪府藤井寺市『狼塚古墳』出土「囲形埴輪」は、他の「囲形埴輪」含め謎の多い存在です。

囲形埴輪の中に家形埴輪が収まっているものなども発見されており、一概に同じ用途とは言えないようです。

この埴輪の場合、発見時には囲われた内部に川原石が敷き詰められており、羽子板形の土製品がおかれていました。

他所の遺跡で発見されている浄水祭祀場にある木桶と似通っていることから、水に関わる施設なのではないかと考えられています。

かわいいだけじゃない?「牛形埴輪」

大阪府高槻市『今城塚古墳』から出土した「牛形埴輪」は、シンプルな造形ながら、牛の特徴を的確に掴んだ体躯が印象的な埴輪です。

今でこそポピュラーな動物として知られる牛ですが、国外の文献には「牛馬なし」の記載があり、当時の日本には牛は居らず、大陸から輸入してきたと考えられています。

馬は同じ境遇ながら、動物埴輪において随一の出土数を誇り、一方牛形埴輪の出土数は非常に少ないものとなっています。

というのも、馬は大陸において戦で活躍する動物=戦をするのは権威者であるため、身分の高い人々が好んで所持し、その様子から日本でも馬は権威の象徴とされました。

古墳の上に並べられる埴輪は、功績や権威を伝えるものであったり、死後の世界を表現する意図がありましたから、馬形埴輪はピッタリの代物だったと思われます。

その点、牛は農耕・土木作業の場で重宝されました。

権威からは離れた場所で活躍していたため、埴輪で作成される機会が少なかったのではないかと考えられています。

牛形埴輪の置かれた展示室には、他にも多くの動物埴輪があります。

それらがどのように人々と関わってきたか、想像しながら見て回ると、また違う観点を得られるかもしれません。

一目で牛と分かるこの無駄のない表現…

研ぎ澄まされた美を感じます……!!

子守歌が聞こえてきそうな「子を背負う女子」

栃木県真岡市『鶏塚古墳』から出土した「子を背負う女子」は、頭に壺を乗せ、子を背負う女性の姿をしています。

母親(乳母とも)と子供を表現した埴輪は発見数が少ないため、どういった理由で作成されたのかは分かっていません。

古墳時代後期、権力の中心であった近畿地方では、古墳を作ることが控えられるようになりました。

同時に、古墳のために作られていた埴輪も、作られなくなっていきます。

そんな中、遠く離れた北関東周辺では、自由な発想によって今までにない埴輪が作られるようになりました。

この埴輪も、その一つであると考えられています。

心なしか穏やかな表情に見えますね

当時の人々の心に触れることのできる作品です

おわりに

いかがだったでしょうか。

これらは展示内容のほんの一部に過ぎません。

その全容は、是非対面でご確認頂きたいところ…!

つらつらと色々書き連ねてはみましたが、やはり実物を前にしないことには伝わらない迫力だったり魅力が大いにあります。

過去に見受けられないほどに大規模な埴輪特化展「はにわ」は、東京国立博物館では2024年12月8日まで、九州国立博物館では2025年1月21日~5月11日まで開催しております。

老若男女、詳しい人も詳しくない人も楽しめる!

そんな素敵な展示だったなぁ

是非、この素晴らしい機会を逃さないでくださいね。

以上、白井ナタでした!

コメント